1. Diálogos e ideas

|

Su vida

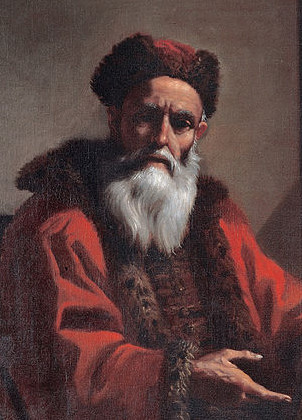

Platón nació hacia el año 428 a.n.e. en el seno de una familia aristocrática ateniense. Conoció a Sócrates aproximadamente a la edad de 20 años. A partir de entonces fue uno de los miembros más asiduos del círculo socrático hasta que, en 399, Sócrates fue condenado a la pena de muerte. Se retiró a Megara, Sicilia, a la casa de Euclides (socrático, fundador de la escuela megárica). De allí habría viajado a Cirene, donde se reunió con el matemático Teodoro (personificado en el Teeteto) y con Arisitipo (socrático también, fundador de la escuela cirenaica) y a Egipto, aunque se duda de la veracidad de estos dos últimos viajes. Seguros son, en cambio, los viajes a Italia y a Sicilia. En su viaje a Italia habría tenido contacto con eléatas y pitagóricos, que influyeron grandemente en su obra. En el 387 viajó a Siracusa, gobernada por el tirano Dionisio. Trabó amistad con Dión, el cuñado de Dionisio, a quien transmitió las doctrinas socráticas acerca de la virtud. Según se cuenta, intentó poner en práctica en la ciudad sus ideas acerca del buen gobierno. Esto no sentó muy bien al tirano, que lo vendió como esclavo, aunque fue rescatado más tarde y devuelto finalmente a Atenas. Platón compró una finca en las afueras de Atenas y fundó allí la Academia. Numerosos filósofos se formaron en esta milenaria Academia, incluyendo el mismo Aristóteles durante la dirección de Platón, junto a quien trabajó alrededor de veinte años, hasta la muerte de su maestro. La Academia no aceptaba personas sin conocimientos matemáticos previos. Se impartían enseñanzas sobre materias científicas a modo de preparación para la dialéctica, el método propio de la inquisición filosófica; también era actividad primordial la formación de los filósofos en política, de modo que fueran capaces de legislar, asesorar e incluso gobernar, de acuerdo con los principios de la República. Tras una longeva y productiva vida, Platón murió en el año 347 a.n.e. |

Sus obras

Platón fue discípulo de Sócrates y es, además, para nosotros, el trasmisor de sus ideas. Admiró tanto a su maestro que adoptó como vehículo de expresión el diálogo, probablemente para reflejar fielmente el espíritu dialéctico de su predecesor.

El diálogo, aun escrito, es más estimulante que la simple prosa. Aunque el lector no pueda hacerlo, parece invitado a participar en él. Además, los diálogos suelen estar abiertos, no ofrecen soluciones definitivas. Se plantea un problema y la necesidad de argumentar y reflexionar para resolverlo.

Mantienen estas características los primeros diálogos (Ion, Critón, Protágoras, Laques, Trasímaco, Lisis, Cármides y Eutifrón son considerados los más interesantes. La Apología de Sócrates, que es un monólogo puesto que trata de reproducir el discurso de defensa del filósofo, se cuenta también entre sus primeras obras). Su preocupación es la reflexión por parte del individuo: hacer pensar al interlocutor, analizar la profundidad de sus propios conocimientos y descubrir sus zonas de ignorancia para estimularlo a la búsqueda de la verdad. Es el genuino método socrático. Ión, por ejemplo, un conocido y reputado rapsoda, comienza el diálogo convencido de tener todos los conocimientos porque conoce punto por punto toda la obra de Homero. Esto incluye, por ejemplo, conocimientos de estrategia. Ion llega a afirmar, antes de darse cuenta del absurdo de su afirmación, que él es el mejor estratega del mundo porque Homero lo es sin ninguna duda, y él es el hombre que mejor conoce al propio Homero. Sócrates le hace ver su propio error y lo sitúa en el camino de averiguar la verdad, sin dar respuestas definitivas.

Los diálogos escritos en su madurez van ganando en densidad y son, por encima de todo, didácticos. Cada vez más, es Platón el que habla por boca de su maestro. El uso del diálogo es, cada vez más, una fórmula: el interlocutor participa cada vez menos.

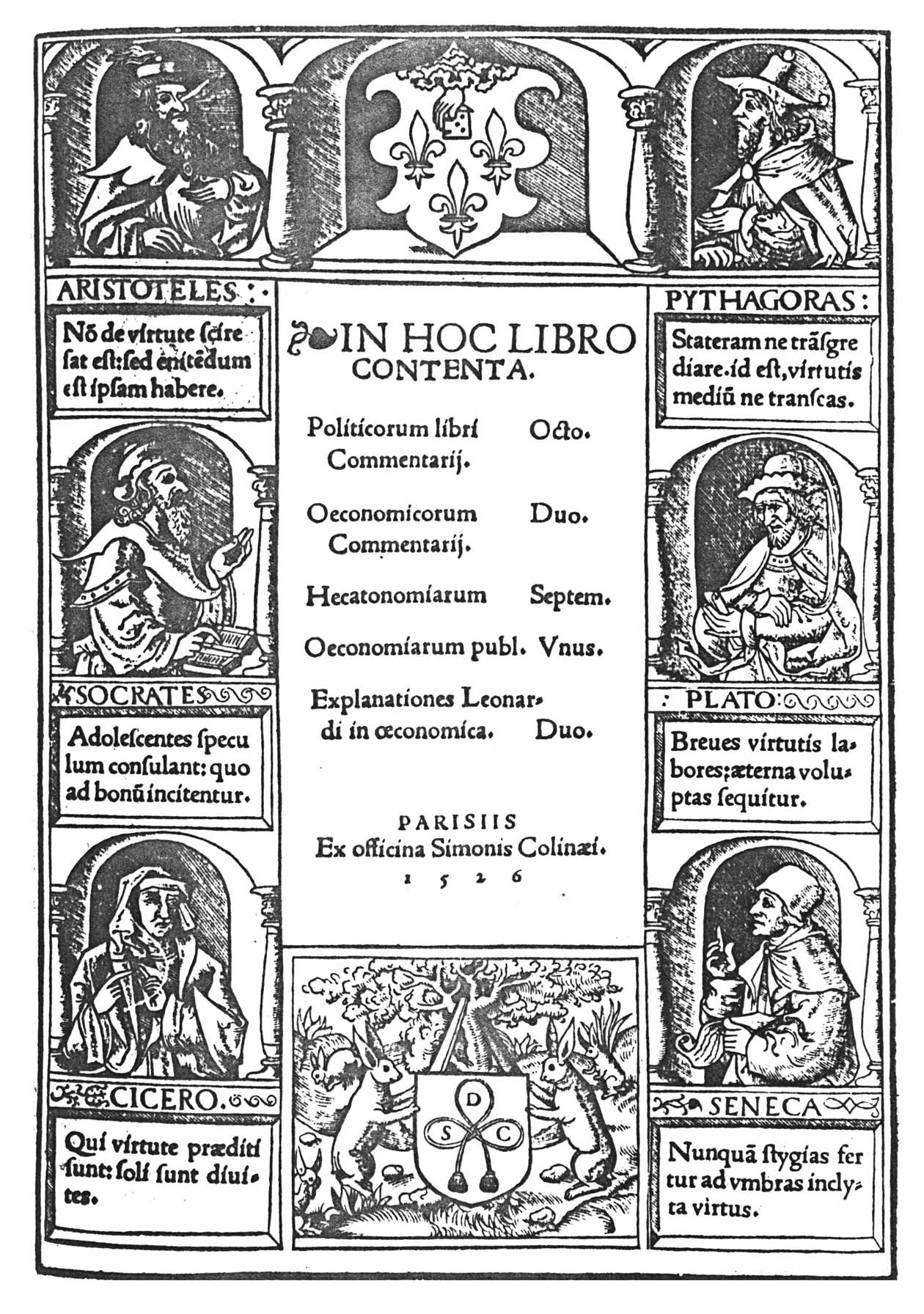

Fueron escritos a su vuelta de Italia, y están profundamente influidos por los pitagóricos, especialmente los dedicados al tema de la inmortalidad del alma. Otros temas son puramente platónicos, como la Teoría de la reminiscencia o de las Ideas. En esta etapa se sitúan interesantísimos textos como Fedón, Banquete, Fedro y República (otros son Gorgias, Menón, Eutidemo, Hipias Menor, Cratilo, Hipias Mayor y Menexeno).

Sus últimos diálogos, mucho más largos y complejos, son: Teeteto, Parménides, Sofista, Político, Filebo, Timeo, Critias y Leyes.

En la introducción has visto una sencilla explicación de la Teoría de las Ideas, basada en El mito de la caverna, de la República. También de forma sencilla abordaremos sus otros tres temas clave, en el contexto del diálogo que las desarrolla.

Φαίδων ἢ περὶ ψυχῆς: la inmortalidad del alma en el Fedón El diálogo se desarrolla en un momento crítico: Sócrates, condenado a morir, entretiene sus últimas horas conversando con sus amigos sobre la inmortalidad, muy lejos de mostrar temor ante la muerte. Defiende que el verdadero filósofo debe afrontar la muerte con valentía y que puede esperar una vida feliz en el otro mundo. Sócrates parte de la concepción de que el alma se separa del cuerpo en el momento de la muerte. Al cuerpo, como recipiente y sede de lo sensorial, se le atribuyen las torpezas del conocimiento sensible y, además, los apetitos y las pasiones, mientras que el alma está concebida como la parte noble del organismo, una parte que se describe como simple y pura, igual que una Idea. Solo con esa parte, que ha de ser inmortal, el filósofo puede alcanzar la verdad. Al final del diálogo, reconocida la inmortalidad del alma, Sócrates explica que el alma es algo que debe ser cuidado también más allá de la muerte. Para mostrar esto cuenta un mito sobre el tránsito del alma al Hades y su posterior juicio. Así describe tres lugares diferentes:

En Fedro y la República Platón asume la creencia pitagórica de la reencarnación. Ligada a esta, está la idea de la reminiscencia, en el contexto de un mito, el del carro alado, al que haremos referencia más adelante: Al encarnarse en el cuerpo, el alma olvida lo que vio y conoció en el mundo de las Ideas. Pero, una vez en el mundo sensible, el cuerpo dispone de los sentidos para captar las manifestaciones concretas de esas Ideas, y el recuerdo de la Idea original puede surgir ante la contemplación del objeto. Πολιτεία, La República Platón utilizó su Teoría de las Ideas no solo para especular sobre la naturaleza del mundo real en el que desarrollamos nuestra vida, sino también para mostrar cómo la sociedad humana debería estar estructurada en un mundo ideal. Esta visión utópica se encuentra en la República. Esta obra se ocupa en primer lugar de la naturaleza de la justicia y de las razones por las que las personas deben elegir lo justo en lugar de lo injusto. La justicia, defiende Platón, es ventajosa: implica la subordinación del elemento irracional del alma ante lo racional. Usando los estados que para él son verdaderamente justos como modelo para entender esta noción de subordinación, presenta una visión de la estructura social ideal. Igual que si se tratara de un alma, la sociedad que es justa debe tener jerarquizadas sus dependencias: así habla Platón de tres categorías de personas, que se diferencian una de otra por su capacidad de aprehender las Ideas. La clase más elevada estaría constituida por los gobernantes-filósofos, educados en matemáticas, astronomía y metafísica. Su patrimonio es el conocimiento (del Bien, de la Justicia en sí). Les seguirían los guerreros-guardianes, cuya función es la defensa del estado. Su virtud principal ha de ser el valor. Los productores (agricultores, artesanos, comerciantes) estarían en la base de la pirámide: proveen de alimentos y manufacturas a toda la población. Son los únicos que tienen derecho a la propiedad privada y se les exigirá templanza. Cada alma es justa cuando cumple la función que le corresponde y se mantiene en su lugar. Solo así puede funcionar bien la ciudad. |