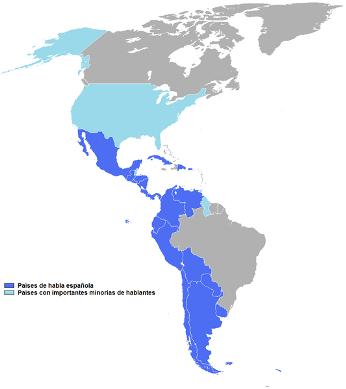

4.1. El español de América

Imagen derivada de un original en |

Después del Descubrimiento de América, Sevilla se convirtió en la ciudad desde la que se regulaba toda la circulación de mercancías y de personas que viajaban a las Indias. De este modo, la modalidad lingüística andaluza adquirió gran protagonismo en la difusión de la lengua española en las tierras recién descubiertas. El archipiélago canario fue, a su vez, el puente que conectó esta modalidad lingüística con el Nuevo Mundo.

A pesar de que no todos los lingüistas coinciden en su valoración sobre el mayor o menor andalucismo del español de América, está generalmente aceptado que, tras la gran transformación consonántica que supuso el paso del español medieval al moderno, la modalidad americana está más cerca del español del Sur de la península que del español de Castilla.

A la hora de hablar del español de América, hay que empezar destacando la gran variedad de usos que nos vamos a encontrar, dado que se trata de un territorio muy amplio y sujeto a muy diversas influencias. Así, las distancias, la geografía y la historia explican que se produzcan evidentes diferencias entre el español de México y el de Argentina, al igual que las podemos observar entre el español de Lugo y el de Murcia, por ejemplo.

No obstante, hay una serie de rasgos comunes del español de América, también presentes en Andalucía y en Canarias, por lo que el lingüista Rafael Lapesa los agrupó bajo la denominación genérica de "Rasgos del Español Atlántico". Son los siguientes:

- Seseo

- Yeísmo

- Aspiración de la -s en posición final de sílaba

- Aspiración de la "j".

- Neutralización de /r/-/l/: En el Caribe, esta neutralización se decanta a favor de la /l/: /mi amol/ por /mi amor/.

- Pronunciación muy palatal de la /y/, que la acerca al fonema /ch/. Es especialmente intensa en Argentina y Uruguay.

- Tendencia antihiática: se prefiere cerrar vocales abiertas, para convertir hiatos en diptongos: /pasiando/ por /paseando/, /almuhada/ por /almohada/.

- Heheo: En amplias capas de la población de muchos países está extendido el fenómeno de la aspiración no solo de la h- inicial (/hambre/), sino, incluso, de la f-: /ya se hueron/ por /ya se fueron/.

Dentro de los niveles morfológico y sintáctico, cabe señalar:

- Gusto por los adjetivos adverbializados: El escribe lindo.

- Anteposición del pronombre interrogativo: ¿Qué tú estás cantando?

- Anteposición del determinante posesivo: Llámame, mi hijo.

- Abundante uso del diminutivo: ahorita, mamasita, amorsito...

- Voseo: pérdida del pronombre "tú", sustituida por "vos". Ello implica también la desaparición de las formas verbales del singular y una modificación en las del plural: Vos querés (en lugar de queréis).

En el apartado léxico-semántico la riqueza que encontramos es enorme, ya que a los usos llevados por los colonizadores hay que añadir la influencia de las lenguas indígenas. Hay muchas palabras que se utilizan con un sentido distinto al que les damos en la península. Ej. "piso" (suelo), "manejar" (conducir), cuadra (manzana de casas) y un larguísimo etcétera.

Importante

Imagen derivada de un original |

Lógicamente, el español se enriqueció muchísimo en su proceso de expansión por tierras americanas, tomando una gran cantidad de términos de las lenguas indígenas allí existentes (los conocidos como americanismos).

Algunos ejemplos son: jaguar, aguacate, chocolate, tomate, chicle, chirimoya, patata, barbacoa, macuto, piragua, tiburón, etc.

Actividad de lectura

|

|

Cuando usted, estimado lector, lee las notas que publicamos en BBC Mundo

seguramente no se imagina la cantidad de trabas idiomáticas que hemos

tenido que superar para publicarlas. Porque aunque todos hablamos

castellano, venimos de distintos países y en muchas ocasiones

necesitaríamos un diccionario para traducir del colombiano al cubano o

del argentino al ecuatoriano.

En Chile se habla de peak porque pico significa pene y decir la hora

pico puede prestarse a malos entendidos. Por eso es una palabra que aquí

evitamos.

Una vez le dije a un colega español, "córrete", para pedirle que se

alejara un poco porque estábamos muy apretados en un sillón. Me miró con

ojos de huevo frito. Y como yo seguía sin entender, me tuvo que

explicar que en España "córrete" equivale a "eyacula".

Si Rolando, que es cubano, me dice: "usa la guagua", yo le entiendo que use a un bebé, cuando él habla del autobús.

Yo, por mi parte, les digo espermios a los espermatozoides y aunque un

editor casi me convence de que esa palabra no existe, la Real Academia

de la Lengua la reconoce como un chilenismo.

Estamos unidos y separados por el mismo idioma.

Carolina Robino: Yo digo lo que tú callas.

¿Crees que las diferencias idiomáticas existentes entre los distintos países de habla hispana impiden la comunicación?